Les nostres recomanacions i propostes

Temàtica

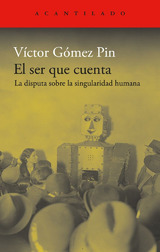

Georges Didi-Huberman

Blancas inquietudes y En la cuerda floja

Per Autor convidat

28.5.2015

Tanto en Blancas inquietudes como en En la cuerda floja reconocerá el lector al Didi-Huberman más erudito, que vuelve a mostrar sus cartas más conocidas, aquellas que utiliza habitualmente para jugar en sus partidas de crítico de arte –pensemos, por ejemplo, en Aby Warburg, Giorgio Agamben o Walter Benjamin–, y algunos comodines igual de sólidos –Jean Genet, Stéphane Mallarmé o Georges Bataille, por citar solo tres–, que le sirven ahora para conseguir el póquer teórico con el que dar forma a sus análisis. Además de su ya consabida erudición, Didi-Huberman es, por excelencia, el pensador contemporáneo del Atlas como sistema expositivo, como manera de ver e interpretar el mundo, una idea que plasmó en su libro Atlas ou le gaie savoir inquiet. L'Oeil de l'histoire, 3 (Les Éditions de Minuit, 2011) y de la que dio buena cuenta la exposición «Atlas, ¿Cómo llevar el mundo a cuestas?», que él mismo comisarió en el Museo Reina Sofía entre 2010 y 2011. El atlas implica una forma de interpretar la historia del arte como una realidad rizomática, en la que no existen jerarquías interpretativas ni caminos preestablecidos a la hora de analizar las obras de arte. Estas características definen a la perfección los dos libros que aquí presentamos.

En el primer texto que compone el libro Blancas inquietudes, el lector verá cómo Didi-Huberman se acerca a la obra de Sarkis Al comienzo, la aparición poniéndola en conexión, por ejemplo, con las implicaciones morales y cognitivas que plantea la duda bíblica de Santo Tomás o con una pequeña historia del valor simbólico que la leche ha tenido a lo largo de la historia. La segunda parte de Blancas inquietudes está compuesta de un texto homónimo en el que el teórico sigue el mismo procedimiento para hablar de la obra Entre l’écoute et la parole : Derniers témoins. Auschwitz-Birkenau, 1945-2005, de Esther Shalev-Gerz, como un ejemplo de la potencia testimonial del silencio, de los «blancos» de la historia que este produce, huecos en el discurso que están rellenos de trauma y de significado en ausencia, con los que es posible hablar y representar de un modo nuevo aquello que tantas veces se ha dicho «innombrable e irrepresentable»: la Shoá.

El segundo libro, En la cuerda floja, está también dividido en dos textos. En el primero, la obra El tiempo sellado, Joseph Epstein y su hijo, de Pascal Convert, sirve al filósofo para desarrollar el concepto duchampiano de la «obra en obra», es decir, una pieza que no se acaba nunca, que siempre está en construcción en contacto con lo que la rodea, lo cual se opone a la idea de «obra maestra» balzaquiana como ente cerrado y perfecto en sí mismo. Por último, en la segunda parte del libro se centra en el trabajo Queen and Country, de Steve McQueen, lo que aprovecha para reflexionar sobre la entidad del artista como funámbulo que ha de hacer equilibrios continuos para tratar de alcanzar su soberanía frente al mercado, la política, el universo del arte y su propia posición en la sociedad.

Lo que Shangrila ofrece con estos dos libros, en suma, es Didi-Huberman en estado puro.

.jpg)